|

■

SMT−1について ■ ■

SMT−1について ■

□ 中学生とSMT−1 □

■少年時代、アマチュア無線開局の原点となった送信機■

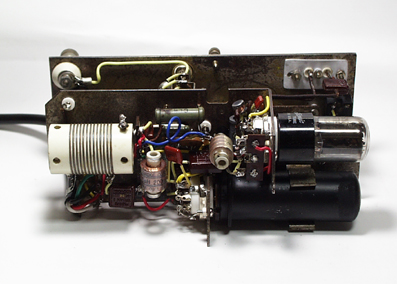

ある日、物置の整理をしていると段ボール箱に少年時代からの思い出のパーツが出てきました。(写真)さびついたシャーシとバリコンのみの状態で完全に分解したあと一度組立て直した時の名残なのです。この送信機の残骸から、熱く燃えていた少年時代を懐かしむ感傷のセンチメンタルジャーニーに旅立つことになりました。それは開局時の無線機だったのです。

◆もらいそこなったTX−88のカタログ

1960年ごろ、電話級電信級のハムが続々誕生する中で、雑誌の広告にも新しいアマチュア無線家向けに様々なメーカーが名乗りを上げ、各種の送信機受信機が広告で、記事で紹介されるようになっていました。

そのころ、トリオから初級向けの送信機TX−88が発売されました。終段6AR5のこの送信機、それまでの自分の経験からすると決して広告にあるように10ワットの出力が出そうには思えませんでしたが、きっと自分なんかが作る自作機とは違うのかも知れない、という思いも中ばして、雑誌広告の中のカタログ請求先に、製品名も書かず単に「カタログ送れ」と出したはがきを出しました。

しばらくしてトリオから送られてきたのは、1枚のステレオアンプのカタログでした。私はそれきり、TX−88の中身を探求することはありませんでした。

◆SMT-1との出会い

同じころ、CQ誌のトヨムラ電気商会の広告の中でメーカー品やジャンク品など掲載されている中に少年の私の眼を引きつけるものがありました。それが10ワットA3送信機「SMT−1」だったのです。

いろいろ登場してきた各社の無線機の中にあって、価格は確か5千円強でその安さにも眼を引かれました。さらにA3で10ワット(3.5メガから7メガ)というぴったり自分に当てはまる仕様がなんとも心地よく魅力的でした。

広告の写真で見る限り、丈夫そうな金属製のケースに収められている。それまで無手勝流の自作送信機(自己発振器?)に比べ、これが自分の求めていた送信機なのかも知れない、という思いがつのりました。ラジオデパート1階の奥まったトヨムラ電気商会の店先でその現物に対面しました。

濃緑色のさほど大きくないケースのやや奥まった部分に銀色のパネル、ツマミが二つ。いつかこれが自分のものになるのだという思いがつのりました。

◆手にしたSMT-1の中身は、、

破格とはいえ、5千円は中学生にはすぐ手にできません。お年玉を頼りにするしかないということで、やっとねだって得たお年玉を懐に秋葉原のとトヨムラを胸を弾ませてたずねたのは、冬休みが終わった1960年1月、まだ松の内も明けぬころだったと記憶します。

店では電源(外部で勿論内蔵はしていない)やマイクなどのことを説明してくれましたが、それを聞くのももどかしく、紐を掛けてくれたSMT−1の包みのそれなりの重さに満足しつつそこそこに店を出ました。その足で、電源トランス(380V、120mA、両波整流用)、カーボンマイク(アイワの一番安いものを購入し、いそいそと家に戻ったのです。

鉄製のケースは、取っ手のある防水用ゴム付きのふたがかぶせられていた。左右のレバーで密封でき、おそらくそのまま水の中に投げ込んでも中には水は入らないと思われました。

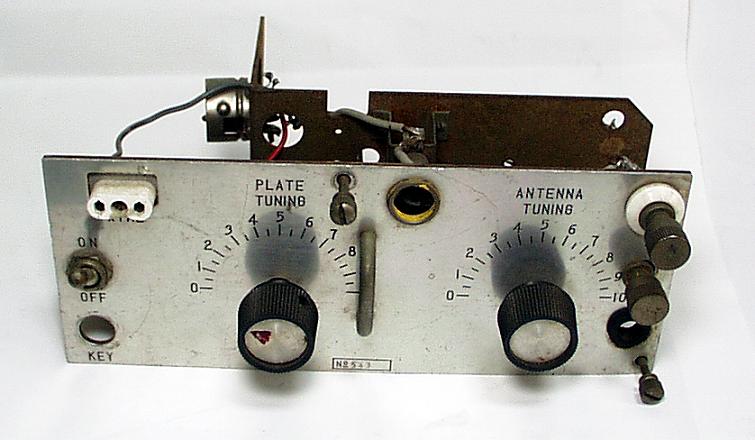

なにはともあれ、まずはレバーを起こしてふたを開けます。送信機本体の入る部分の上に付属品を収める空間がとってあります。パネル正面に大きナツマミが二つ。右にアンテナ、アース端子、中央に引き出し用とって、同調指示のランプ、左に水晶ソケット、スイッチ、マイク端子という配置。

二つのネジを回し、本体を引き出し、ご対面。ケースから引き出した本体はあっけないほどの簡単な構造でしいた。バリコン(周波数直線型でした)二つ、メタル管とガラス管の2本の真空管。タイト製ボビンのタンクコイル、そのほかは、チョークコイルと大きめな抵抗のみ。

「これで送信機なのか?」と思わず疑ってしまったほど。

引き出された本体は組立てたままニスの液に浸したのではないかと思われるほどニスの匂い。あるいはこの手の無線機特有の匂いというのだろうか、それを発散していました。そこにまた自作にはない未知の世界の魅力を感じ、それを自分のものにできたという感慨を新たにしたのでした。

◆SMT−1の回路構成。本来は電信用?

真空管2本でメタル管の6L6が終段、二つの周波数直線型バリコンとタンクコイルでパイマッチ回路を経てアンテナ出力。アンテナ回路には、豆球の簡易な同調指示が入っています。

もう一つの真空管がGT管の6SN7(双三極管)。片方が水晶発振、もう片方が変調に使われています。3極管1本で変調するのはとても簡素な作りです。カソード電圧を利用したカーボンマイクの出力を昇圧トランスでグリッドに入力し、6L6のスクリーングリッドを変調しています。

水晶発振子の周波数により3.5メガから16メガぐらいの間で送信できそうです。

本来は電信の送信機だったのですが、電話級ハム向けに、トヨムラが電話用に改造したのではないかと今では考えています。がっちりしたネジ止めパーツの中にあってマイク用の低周波トランスのみが鉄製シャーシに半田で固定されていたし、なにより、パネル面のジャックにはKEYという文字が刻印されているのです。

さらに、このSMT−1とペアになる受信機も存在し、しばらく後にこれも購入したのですが、BFOが常時ONで電信専用機のようになっていたことなどもこの送信機が電信用であったことを物語ります。

ちなみにその受信機、BFOをOFFにするには調整バリコンの羽根に半田を盛り、ロータを回転させてショートするように、とトヨムラで説明されたことを覚えています。受信機のほうはあまり実用化することなくばらばらに分解、部品も散逸してしまって、今は面影もありません。

◆復刻版のSMT−1(モドキ)

物置から見つけた残骸を見て、なぜ復刻を思い立ったか、それは私がその年代に達したからでしょう。たまたま、最近仕事で子供時代に製作したラジオをレトロなラジオ「Retradi」として復刻したことも影響しています。ともに少年時代へのノスタルジアから生まれたものなのです。

ところで、このAMの送信機を再現しても短波帯ではもはやAMは通用しないので、電信専用とすることにしました。歴史的にはむしろそのほうが本来の形なのかもしれません。なるべく初期の形に近づけたいと思い、ジャンク箱から該当すると思われる部品を探しましたが、得られたものはコイル(タイト製)と6L6用ホルダ(固定金具)のみでした。

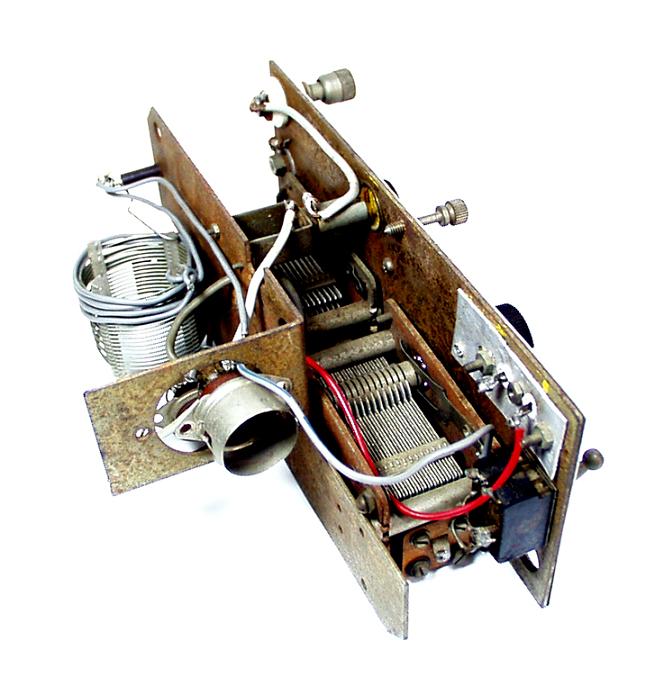

シャーシは分解し、クレンザーを使って水洗いさび落しして組立てなおします。そのためには一度分解する必要があります。バリコンは以前の復刻時に皿ネジがないので、なべネジでとめ、頭を無理やりヤスリでけずり取ってしまっていたのでした。本来使うべきシャーシとバリコンの間のスペーサもあったり、なかったりでパネルもゆがんでいます。 皿ネジの代わりにするためネジ溝が削り取られて全くないのでドライバでバリコンをはずすことができず、電気ドリルでネジの頭を破壊、分離しました。ちなみにこのバリコン、KATAOKADENKIと刻印ある周波数直線型。片岡電気はその後アルプスと社名を変えています。

シャーシは分解し、クレンザーを使って水洗いさび落しして組立てなおします。そのためには一度分解する必要があります。バリコンは以前の復刻時に皿ネジがないので、なべネジでとめ、頭を無理やりヤスリでけずり取ってしまっていたのでした。本来使うべきシャーシとバリコンの間のスペーサもあったり、なかったりでパネルもゆがんでいます。 皿ネジの代わりにするためネジ溝が削り取られて全くないのでドライバでバリコンをはずすことができず、電気ドリルでネジの頭を破壊、分離しました。ちなみにこのバリコン、KATAOKADENKIと刻印ある周波数直線型。片岡電気はその後アルプスと社名を変えています。

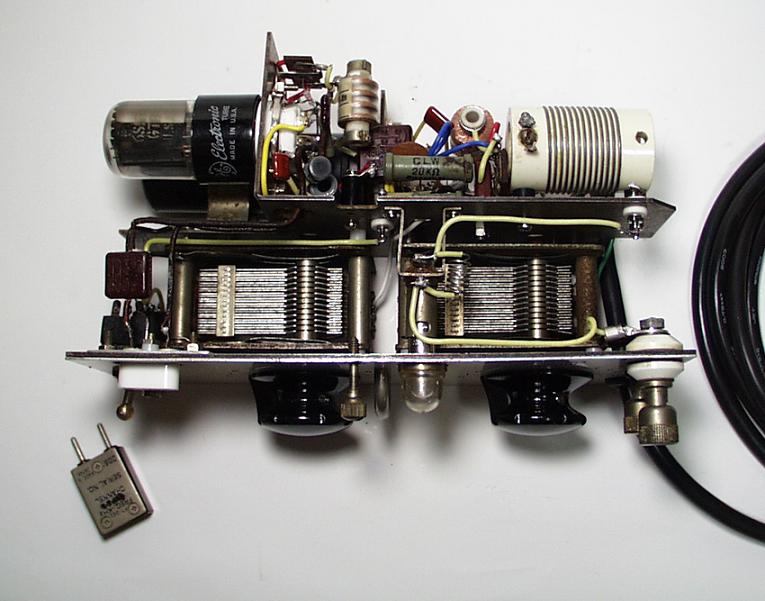

取り出したシャーシには12AX7と6BQ5を使うためMT管ソケットが不細工にソケットの片側だけでネジ止めされ、コイルもエアダックスが配線されていました(すべて自分自身の過去の仕業なのですが)。

ここはオリジナルどおりにGT、メタル管としたいものです。オリジナルのタイト製ボビンのコイルを発見でき、それを使うことにしました。

水晶ソケットは初期復刻時にすでにオリジナルがなく部品は失われているのでそのままとします。

抵抗、コンデンサ類のうち、コンデンサはマイカ・コンをそれらしく、抵抗も昔のカーボン型をなるべく使いますが、配線後の内部は当時のごつい抵抗やチョークコイルがないので見た眼にはオリジナルとはまったく異なるものとなっているようです。

回路は、マイク、変調部分の片側三極管は水晶発振に使い、3ステージに。キーイングは6L6のグリッドバイアスを変化させるグリッドバイアスキーイングとしました。

水晶発振段をVXOにして若干周波数を動かすことができるようにするつもりでしたが、スペースの関係でとりあえず基本的な発振回路のままとした。

一応、別にバラックで、双三極管によるVXOを試作しましたが、7030KHzの水晶で7015〜7030を変化可能でした。だたし、コイルとバリコンであまり変化範囲を広くすると、発振そのものも不安定になりました。7025プラス・マイナス5KHz程度が良いようです。本体内にコイルバリコンを組み込むスペースがなく、将来的に外付けを検討することにしました。

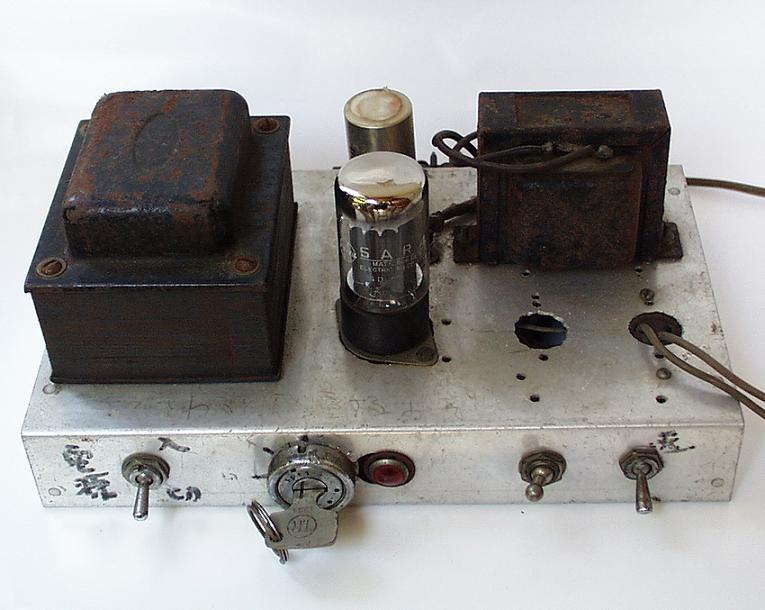

◆電源の修復

写真のように当時の電源も出てきました。ほこりまみれ、さびまみれです。完全に分解し、洗浄、さび落とし、塗装、配線。幸いにも断線、リークもないようです。

不要な穴はアルミ板で補修し体裁を繕いました。新たにグリッドバイアスキーイング回路用にマイナスのC電源の回路をを追加。元に付いていたキースイッチとパイロットランプはオートバイ(本田ベンリイ125CC・・・これも知る人は少ないでしょうね)の解体部品だったのですが、今回、キースイッチは絶縁の心配があったので同体裁の別品と交換しましたが、パイロットランプはそのまま使用。わずかに思い出も残しました。

写真のように当時の電源も出てきました。ほこりまみれ、さびまみれです。完全に分解し、洗浄、さび落とし、塗装、配線。幸いにも断線、リークもないようです。

不要な穴はアルミ板で補修し体裁を繕いました。新たにグリッドバイアスキーイング回路用にマイナスのC電源の回路をを追加。元に付いていたキースイッチとパイロットランプはオートバイ(本田ベンリイ125CC・・・これも知る人は少ないでしょうね)の解体部品だったのですが、今回、キースイッチは絶縁の心配があったので同体裁の別品と交換しましたが、パイロットランプはそのまま使用。わずかに思い出も残しました。

さびだらけの電源にくらべ、塗装し、組みなおした電源はなぜか小さくなったような気がします。小学校を訪ね、その机やイスが思いのほか小さいことに驚くように・・・。

◆配線完了、テスト

配線を終え電源をつなぎます。はじめは、6L6のプレートに電流計を配線。動作としてはA級になっているようです。 キーイングすると案の定、モニタしていても発振段からのキャリアもれがうるさいです。がまんするしかありません。

ダミーロードをつなぎバリコンを調整すると一応トラブルなく電波は出ます。ランプもそこそこの輝きを示しています。こうなると実際に交信してみたくなるのは人情ですが変更申請などしてないのでとりあえず、ダミーロードでのテスト。カップラ内蔵の簡易なパワー計でみる限り数ワットの出力が表示されています。いずれ、真空管送信機で交信してみたいと夢はさらにふくらんできました。

配線を終え電源をつなぎます。はじめは、6L6のプレートに電流計を配線。動作としてはA級になっているようです。 キーイングすると案の定、モニタしていても発振段からのキャリアもれがうるさいです。がまんするしかありません。

ダミーロードをつなぎバリコンを調整すると一応トラブルなく電波は出ます。ランプもそこそこの輝きを示しています。こうなると実際に交信してみたくなるのは人情ですが変更申請などしてないのでとりあえず、ダミーロードでのテスト。カップラ内蔵の簡易なパワー計でみる限り数ワットの出力が表示されています。いずれ、真空管送信機で交信してみたいと夢はさらにふくらんできました。

修復後の上から見たところ。

修復後の上から見たところ。

後ろから見たところ。

オリジナルに近いケースの再現は難しいので、アルミ板とアングルで自前のケースを作ってみました。

◆センチメンタルジャーニーは続く

アマチュア無線への情熱を振り返る感傷的な旅は、SMT−1モドキの修復を機に、その後の807送信機へ、そしてさらに数々の無手勝流思い出自作機へと続くことになりそうです。

この送信機にまつわる物語と修復の過程は誠文堂新光社刊、おとなの工作読本NO.7に掲載させていただきました。

工作室に戻る

別の工作を見る

|