| 2020年12月8日(火)=ワイヤ・ダイポールを2WAYに = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

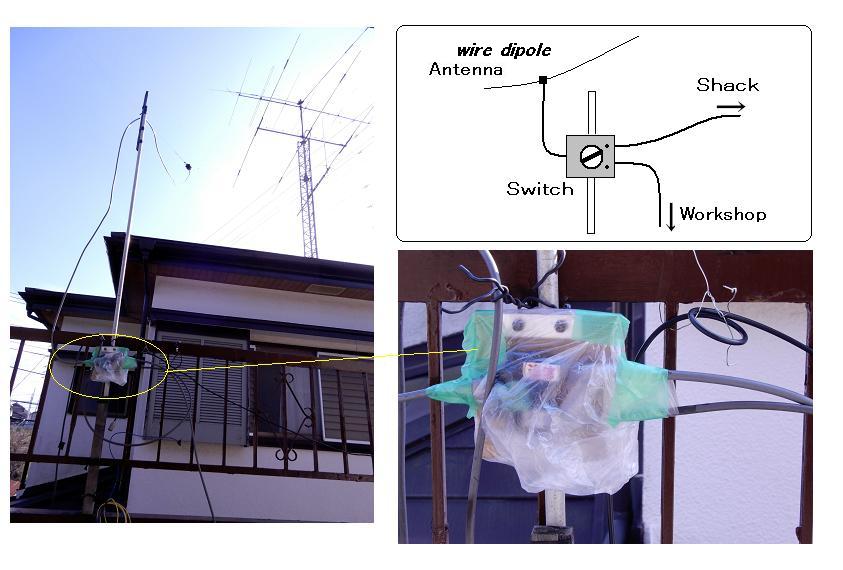

メインで運用している7メガ・バンドですが、タワー上のVダイポールが不調のままで、仮に設置したつもりのワイヤ・ダイポールがメインになってしまっている。 でも、ケーブルは沼南ラジオ工作室(ワークショップ)に引き込んであるので、写真のタワーの下にあるメインシャックでは7メガ運用ができない。 そこで、アンテナ直下にアンテナ切替器を付けて2個所に振り分けることに。それぞれのケーブル端で変化無く使えるか? 不安でしたが、ケーブルを交換することでなんとか両方で使えることが確認できました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年12月4日(金)= QRP 送信機の修理(3)直結電源コードにコネクタを、 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

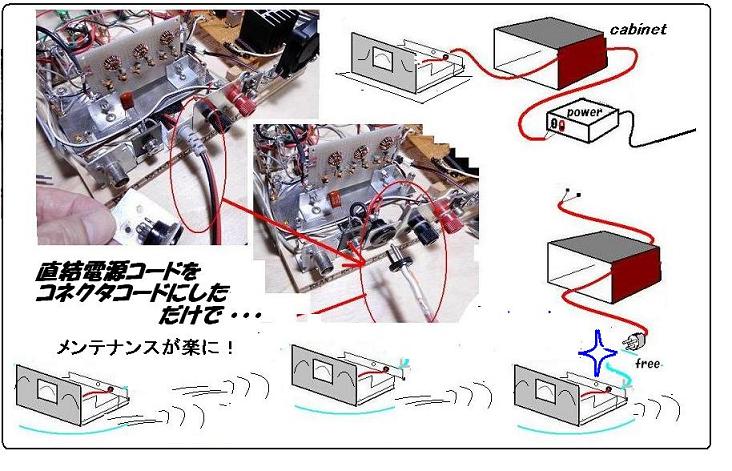

QRP送信機のちょっとした修理や部品交換の時に、気になったのが、直結の電源ケーブル。本体からキャビネットを通して外部電源に3mほどのビニルコードでつながっているのだが、このたびのVXO部のバリコンの取り替えなどでも、他のケーブル類は外せても、電源コードがしっぽのようにどこまでも付いてくるのでじゃまでしょうがない。 単体で取り扱うことができない。直結のケーブルをやめて、コネクタを付けたら・・・。 電源コードを引き抜けば、本体は切り離され、自在にどこに持っていくことができる。当たり前のことだったのだが、器機のメンテナンスには重要なことであると気が付きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年12月4日(金)= QRP 送信機の修理(2) = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

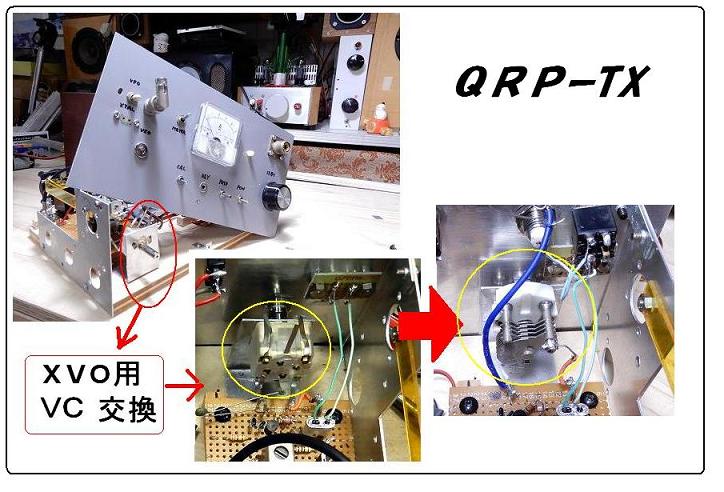

VXO用のポリバリコンの固定ネジがゆるんでいるだけと思っていたら、ネジを締め付けてもまだぐらぐら。そこで20PFのタイト製ミゼットバリコンにつけ替えることに。 金具を新たに作り、しっかり固定。これでぐらつきは全く感じられず。 パネルを戻し、動作テスト。気持ちよく周波数変化してOKになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年12月4日(金)= QRP 送信機の修理 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

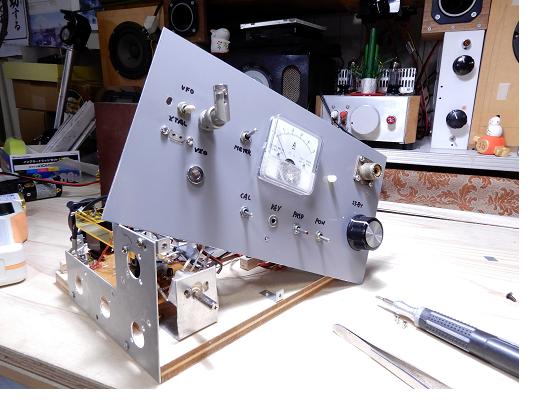

月末の追い込みの業務、ようやく目処がたち、ほんのひとときお楽しみ工作の時間。 気になっていたQRP送信機のVXOの不調(周波数のふらつき)への対処。原因はバリコンの固定がうまくいかずぐらぐらになっていたと分かっているので、ネジを締め直すことに。 パネルを固定する3個のビスをはずしてバリコンを剥き出しにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年11月15日(日)= 大・中・小のラジオ3兄弟、キャビネット塗装なる = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

キャビネット、三つとも塗装終わり。毎回感じるのですが、塗装なしの時より雰囲気が出てきたようです。 それぞれ体裁も少しづつ修正を加えてきて、この外見になったのですが、一番小さいのは中身はゲルマ・ラジオ。中くらいのにつないでスピーカが鳴るという仕組みですが、これだけでアンテナなしで鳴るラジオに作り変えるつもりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年11月10日(火)= 大・中・小のラジオ3兄弟 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

先月下旬から取り組んでいた自作ラジオ工作3テーマ。 製作途中、我が家内でとりこみがあり、中途で止まっていましたが、それぞれ少しづつ形を修正しながら、本日3つめの大きなラジオのハコを作ることができ、なんとか全体の体裁が整いました。ハコの塗装はこれからですが。 大きめのは7メガCW/SSB/AM対応で、先日製作したQRP−CW送信機と同寸法にしたので、ペアとして並べると良い形になりそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年11月8日(日)= 50年昔の写真の中で首に掛けていたカメラが出てきた= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

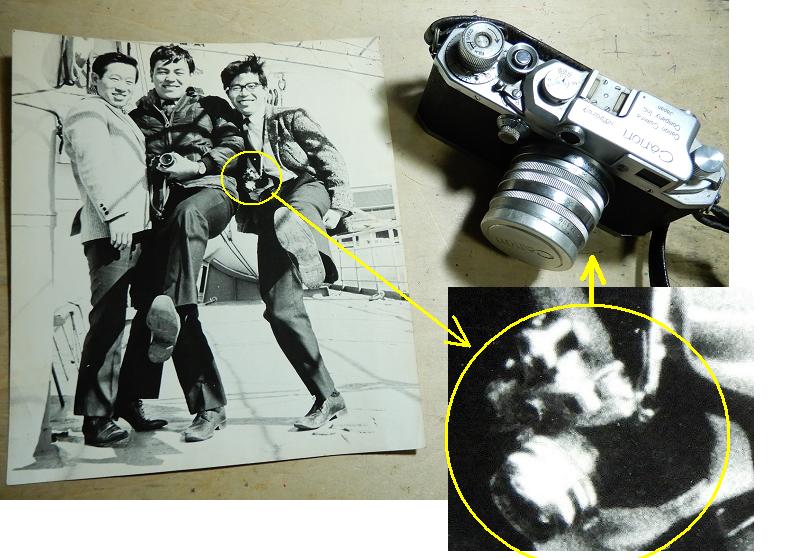

法事のついでに立ち寄った実家で半世紀前の写真に感慨にふけっていると、兄がその写真で首に掛けているカメラだといって、出してきたのがこれ。 大きさの割にはずっしり重いCANON製。 当時、ラジオ雑誌編集者になりたての私は、先輩から取材用に自分のカメラを持つように言われ、新橋のカメラ店で、中古として購入したのでしたが、しばらくして新しいカメラを購入したあと、これを兄に譲ったのでした。 兄はその後長く愛用したようですが、使用しなくなっても保存してくれていました。そして、本日、母が残していた懐かしい写真とともに私の手許に戻りました。 その後のフィルムカメラとも異なり、フィルム装填もカメラ底板を外して行います。果たしてこれが今、使えるのか? 覗くファインダは暗くピント合わせは難しそうですが、フィルムを入手して一度、撮影をためしてみようと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年11月8日(日)= 稲毛海岸での想い出 50年前の写真に過去をふり返る= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

出口の見えない新型コロナ下の日常生活の中での法事は、3密を避けて行われた母の三回忌。その足で立ち寄った実家。母が残した手箱の中に、私の若い頃の写真がありました。職場の先輩達と3人で楽しそうに写っています。右側で脚を蹴り上げているのが私です。 記憶をたどると1969年(昭和44年)の春頃と思われます。千葉県の稲毛海岸に開設直前の「海洋公民館(と言ったか?)」の”船上”。海上保安庁所属であった艦船を海辺に係留したもの。 その後、埋め立てが進み、ついには陸の真ん中に取り残された船になってしまいましたが、当時は甲板前面いっぱいに海が広がり、艦橋に立つとまるで海に向かって突き進んでいるような気分になったものでした。 ところで、このカメラは・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月17日(土)= ウシがたたく? マイクロ・キー= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

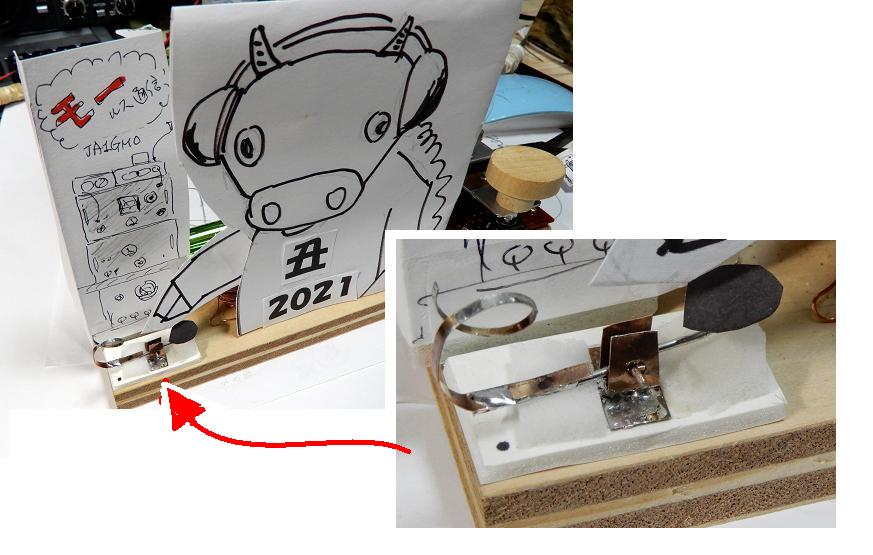

ウシがたたいているキーの絵の部分を、実際に動くマイクロサイズのキーにしてみました。寸法は2×3.5センチ。 前脚の動きにあわせてシーソーのように動きます。 と、言っても実際のKEY接点は裏側の電磁石の部分ですが・・・。 先日、ローカルQSOの時にこの丑型電鍵を使ったら、わんわんKEYのときと同じく、またまたJA1LNQ局から、モールス符号がウシの鳴き声で出てくるとおもしろい とアドバイス? されました。かなり難しそうですが、お楽しみ工作の一環としてとりくんでいくことにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月15日(木)= 丑型電鍵背景作成= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

新たに作った専用のミニKEYを乗せて、背景を描いてみました。 「モー」ルス通信の雰囲気が少し出てきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月14日(水)= 丑型電鍵用のノブとなるミニKEY基本形完成= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

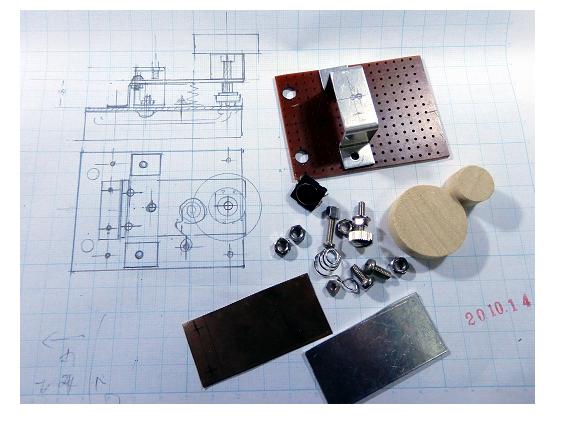

これまで製作してきたミニ・キーと同じく、接点はタクトスイッチですが、以前使用したのと種類が異なるためかクリック感がややたよりない感じ。 丑型電鍵本体の改良に合わせてこれも、楽しみながらウシらしい体裁に改造していく予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月14日(水)= 丑型電鍵用ノブとなるミニKEYを作る= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

丑 型電鍵の動きを以前製作したミニ・キーで確かめたので、新たにもう少し小型の専用ノブとして製作することにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月13日(火)=来年の干支「丑型電鍵」試作1号= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

これまでの干支型電鍵は全て機械的に動かすのだったけれど、直ちにはアイデアも浮かばず、鉄ネジにエナメル線を巻いた電磁石でウシがキーを敲く動きを表現し、これをもって試作1号としました。 送信機のキー操作は、電磁石の軸(ボルト)とウシの前脚を振動させる鉄板を接点として、キージャックに導きましたが、クリック・ノイズも無く一応使えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月13日(火)= そろそろ研究開始。来年の干支「丑型電鍵」試作1号= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

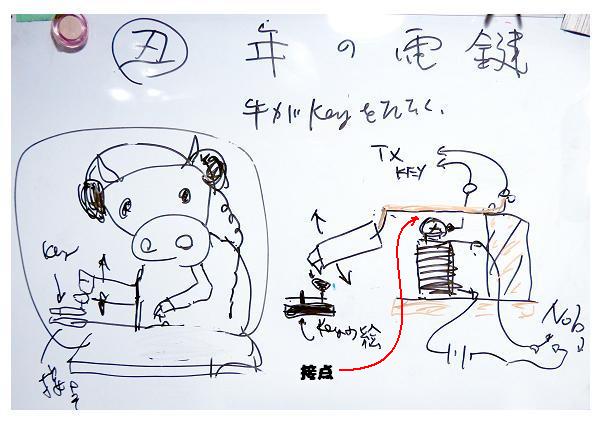

今回のQRP送信機研究はひとまずこれで完了として、送信機追加の変更申請を出したので、さて、つぎは? と昨年のノートを見ると、いまごろは恒例の正月イベント? 向けに今年の干支、ネズミ型電鍵のアイデアをひねったりしていた。 そこで、ホワイトボード上に思いつくままいろいろ描いた結果がこれ。来年の干支、ウシ(丑)と電鍵の組み合わせを考え、一日かけて試作を開始。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年10月3日(土)=QRP送信機の小改装。VFO入力回路を追加= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

QRP送信機は水晶発振子の周波数を直列のバリコンの容量を変化させ4KHzほど動かすVXO。CWバンド内を自在に移動できるように、DDS−VFOの出力を繋ぎ、VXOと切り換えられるようにしてみました。 VFOの出力が弱いためか、VXO時1Wが、VFO時は0.8W程度になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月26日(日)=QRP送信機の大改装。リニア・アンプなしでいくことに= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

意気込んで取り組んだTRの”マルナナ・アンプ”がうまく働かない。うまく、というより、全くだめでした。入力に信号を入れても、出力はゼロ。まったく働いていない。こんな状態はかえってわかりやすい。どこか配線モレでもあるにちがいない、なんて気軽に基板をチェックしたものの、配線モレや間違いはないようだ。 トランジスタも問題ない。 めんどうになって、取り敢えず作業中止。改めてQRP送信機自体の改装にとりくむことに。本体だけで1W〜2W出せれば、よいのではないか。ということで配線。ファイナルをアンプと同じく、マルナナ+放熱器(ヒートシンク)にして、さらに空冷ファンを装着。どうも先のFETリニアアンプのファイナルの熱が頭からはなれない。 これで出力は1W+α(多分1.5W位)という結果です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月17日(木)=新たなアンプの研究開始= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

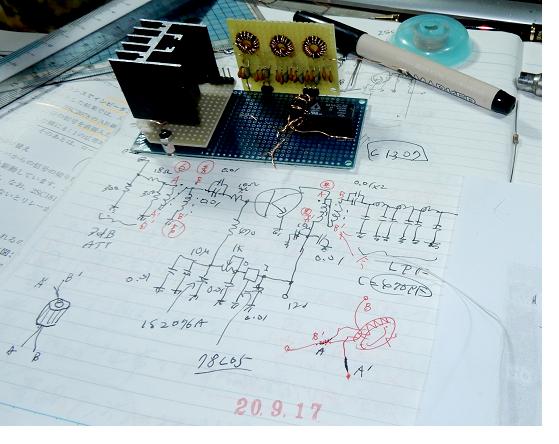

QRP関連製作として500mW=>2〜3Wのアンプを作ってみることにしました。トランジスタは2SC1307です。真空管時代は807を”マルナナ”なんて呼んでいましたが、これはトランジスタの”マルナナ”です。はたしてうまく動作するか? 先に組み立てたアンプキットのファイナルがアツアツのなってしまっていたので、少しだけ大きめの放熱器を付けてみました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月15日(火)=1W/3W切替式QRP送信機。再度の調整で完成= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

リニア・アンプFETを飛ばせたくなかったら電流は絶対2.5Aを超えてはならないという条件のもとで、電源器の電圧はQRP機単体時は上げ、リニア・アンプ追加時は下げるという奇妙な使い方になりそうだったQRP送信機ですが、やはりそれでは気分が悪いので、最終調整をしてみました。基板上のVRを回す再度のアイドリング電流調整です。。 全体の電圧を13.8Vに設定し、電流計をみながらVRを回しキーダウン時に2.5Aになるように固定しなおしました。リニア動作時2Wだった出力は3Wになりました。これで1W/3W切替式QRPは完全にFIX。気分もすっきり。もちろん、QRP単体とリニア追加に拘わらず電源器の電圧調整は不要になりました。あとは、スタンバイに応じて受信機のミュート機能を働かせるためのリレーの追加で完成することになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月14日(月)=バラックQRP送信機を実用機に−6 送信機の出力と全体の電圧調整でひとまず終了 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

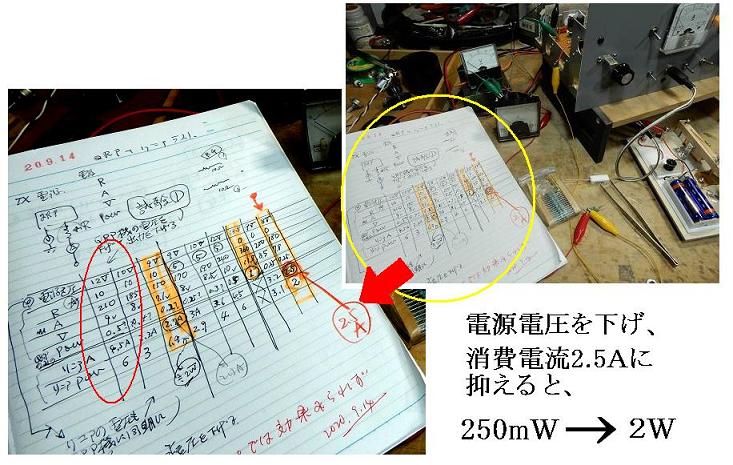

送信機側の電圧を下げ、リニアの入力を抑えることでリニアアンプの電流を制限値2.5Aに抑えられないか、またリニアも含めて全体の電圧を下げることではどうか、改めて段階的に試しました。その結果、現時点で2.5Aの壁は楽々?超えてしまいました。 電圧を12V〜13.5Vにするとキーダウンで瞬間的に8W以上のパワーが出ますが、電流は4A以上、FETのヒートシンクは”アチチッ”となります。そのまま続ければFETが飛んでしまうのでしょう。 当局お得意の無手勝流調整ではなくじっくり研究していかなければなりません。しかし、一つの考えとして、 2.5Aを前提に電源電圧、送信電力を調整した時には、「250mWの出力がなんと2Wに拡大する」と前向き考えれば、それもでいいんじゃない?という気持にもなります(負け惜しみ?)。 取りあえず、送信機単体の場合は電源電圧を12V程度に上げて送信機出力を1W程度に、リニアを使う時は電圧を8Vに下げて2Wにすることとして、リニアアンプの電流調整の研究を続けていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

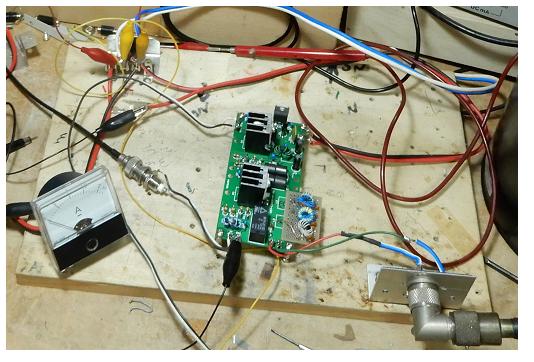

| 2020年9月14日(月)=バラックQRP送信機を実用機に−5 ボード上の結線完了。動作テストする、、、。= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

パネル付きまな板の上の各部、スイッチ類の結線を終え、バラック状態でやった時のようにダミーロードで動作テスト。リニアアンプに流れる電流は2.5A以下にしなければならない、という制約なのですが、前回は電源に付いているメータで確認すると細かい所まで分からなかったけれど、電圧10V、出力6Wのあたりで確実に3A以上流れている! ファイナルFETが飛んでしまうと困るので電圧を8Vに下げれば、送信機の出力は0.3〜0.4Wになり、リニアの電流も2.5Aになるが、出力は2W程度。 送信機、リニアの電源を分けて、送信機側の電圧だけを下げるとどうなるか? これから実験しようとするも夜中の1時前。ひと寝入りしてからにすることにします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月13日(日)=バラックQRP送信機を実用機に−4 BOXに入れてみる= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

しょうなんラジオ工作室の各種自作セットは送信機、受信機ともにグレーのパネル、茶色のMDFボックスに統一しています。今回もその体裁にしてみました。 このボックスは今回作ったのではなく、以前からあるアンテナカップラ用のもので、カップラを引き出し、新たなQRP送信機を入れてみたところです。寸法が同一なので簡単。 まだ各基板間の接続やパネル裏のスイッチ、コネクタ、メータなどの結線の作業が残っており、それを終えて全体の動作がOKとなった時点で、新しいボックスの組み立てを考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月12日(土)=バラックQRP送信機を実用機に−3 パネルの裏側の様子= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

パネル裏側のボードの様子。板の寸法は幅21×奥行き17cm。二つの基板をそれぞれ足場の上に固定し、それを板に固定しています。実際運用に使うためにスタンバイに合わせてアンテナを受信機に切り換えるためのリレーを追加しています。 QRP機といえ、けっこう大きな形になりました。手前の基板が自作の送信部。奥がキットのリニアアンプ。手前のLPFはQRP用。リニアアンプの基板についてるものより大きいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月12日(土)=バラックQRP送信機を実用機に−2 パネル取り付け= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

塗装を終えたパネルに部品を付け、まな板に固定したところ。裏側の配線はまだこれから。QRP送信機単体での操作を基本とし、スイッチでリニアが動作する仕組みとします。 水晶発振によるVXOは変わらずですが、ソケットをパネル面に付けて、発振子を取り替えられるようにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月12日(土)=バラックQRP送信機を実用機に−1 パネル加工から= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

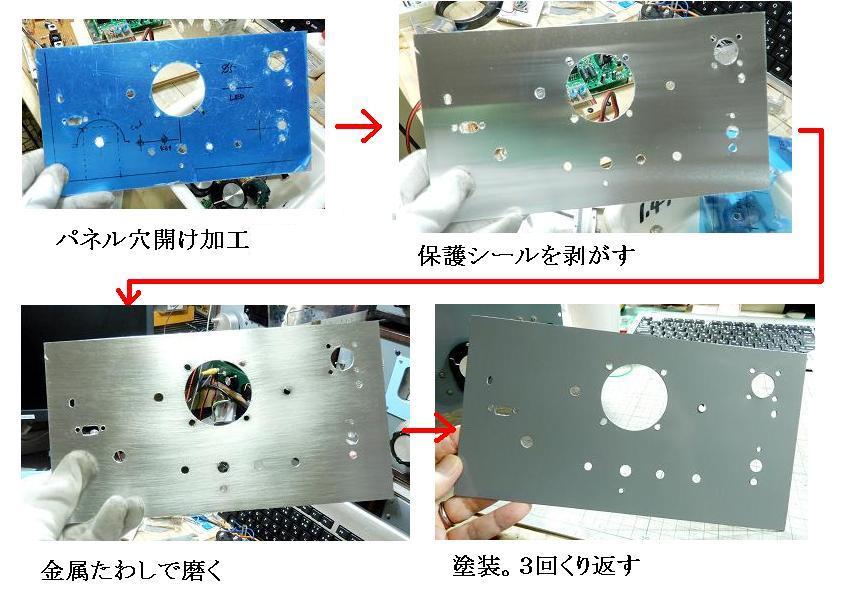

QRP送信機用のリニア・アンプの動作OKを確認できたので、まな板上のQRP−TX&リニアのバラック状態を実用機のレベルに近づける試みに入ります。とは言え、まな板(ブレッドボード)上の構造は変わりませんが、新たに12ミリ厚のしなベニアのまな板を用意し、各部材をきちんと配置しなおし、操作パネルを付け、さらにケース(しょうなんラジオ定番のMDFボックス)に納めます。 まず、アルミ板のパネルの穴開け加工から開始します。予め描いた寸法図をパネルに貼りつけ、ドリルで穴開け。綺麗に塗装できるように金属たわしで磨いてから、カラースプレーで塗装。3回繰り返します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月10日(木)=リニアアンプキットの動作を確認した= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

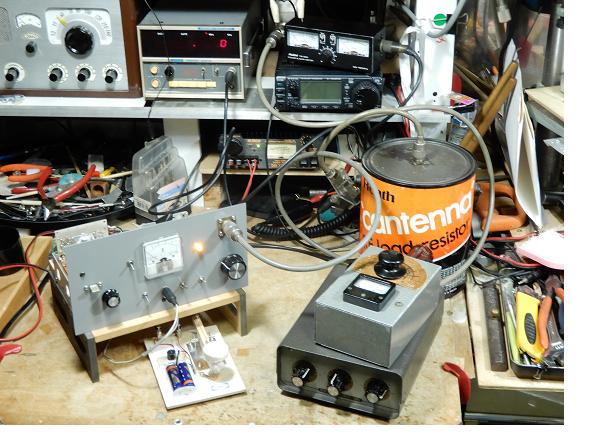

試験用まな板にリニアアンプ基板を乗せ、電流計を通した電源、PTT、入・出力の線を接続して試験開始。説明書にしたがって、アイドリング電流調整、送信時電流確認。電流は2.5Aを超過しないことが絶対条件。電圧8V、入力0.4Wで動作試験すると、出力は4W。電流は2.3A位。 電源を9Vに上げると、6Wになるが電流は2.5Aギリギリ。多分当初の12Vまで上げれば10W位になるのかもしれないけれど制限電流オーバーすることはまちがいなし(FETが飛んでしまうということか?)。 説明書によれば、アイドル電流、送信時電流、ファイナルの制限抵抗の値の調整は互いに関連しており、細かい調整はさらに必要のようです。 しかし、もともとのQRP−CWを目的にするならば、4〜5Wで十分。5W超えたらQRPではない。ということで、更に調整をくり返すまでもなく、5WまででOKということにしました。送信機も含めて体裁よい筐体にまとめる研究に進むことにします。気にしていた出力部の一段追加LPFは問題なく動作しているようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月9日(水)=まな板上のQRP−TX、小型板上に移築= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

リニアの基板配線が終わり、動作試験をする前に、まな板(製作セットの検診、調整台)上でバラック状態になっていたQRP−CW−TXを小さいMDF板上に移築。少しだけすっきりしました。 空き地になったまな板に、今度はリニアの基板をのせて動作試験を行います。はたしてどうなるか?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

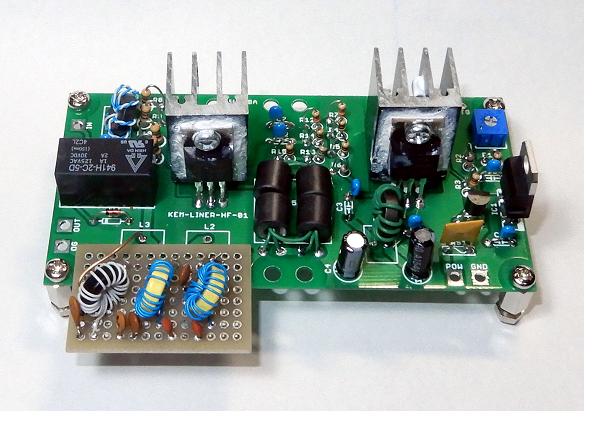

| 2020年9月8日(火)=貴田電子のリニアアンプキット配線終了= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

一日がかりでゆっくり、慎重に進め配線完了。懸念していた出力部の2段LPFの3段化は、結局このようにせり出した小型基板上にコイルを三つ並べることに。三つ目のコイルがちょっと仲間はずれの形になっています。 さて、これからが組み立て本番とも言ってよい測定や調整なのですが、RF入・出力やスタンバイのスイッチの配線のために、とりあえず試験用まないた(ブレッドボード)を用意しなければなりません。はたして旨くいくのか。特にLPF部が心配です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

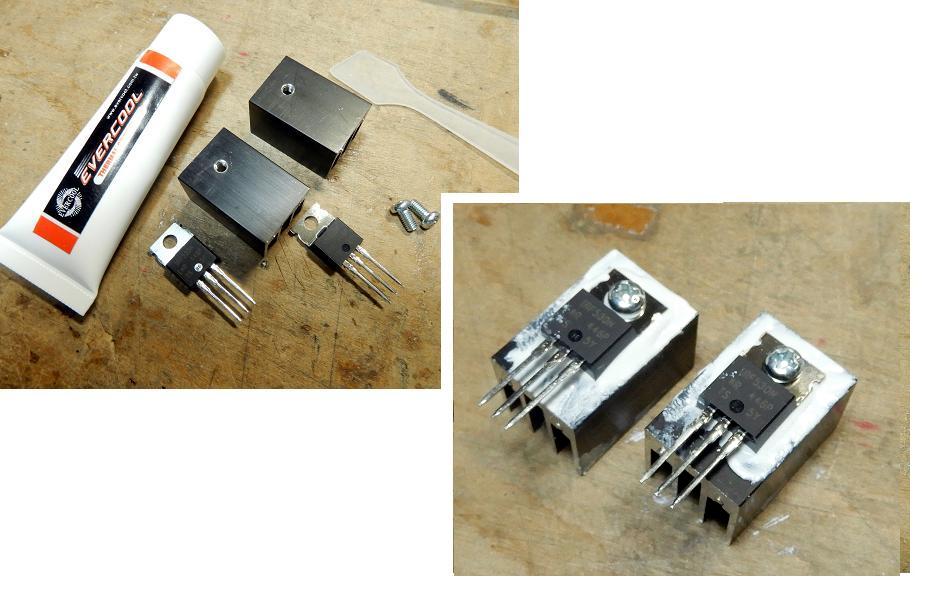

| 2020年9月7日(月)=リニアアンプキット組み立て。ファイナルFET= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

このリニアアンプはCWで最大10Wとのことなので1W程度のQRP送信機もハイパワー機になる。ファイナルのFETはIRF530Nが二つ。小さなヒートシンクに取りつける際にシリコングリスを塗ります。説明書には絶対に省略してはけない旨の記載がある。新鎌ヶ谷のパソコンショップ、PCデポで買ってきて塗布。 コロナの前なら、ちょっとした買い物も息抜きを兼ねて秋葉原まで出かけて行ったのに。今では車でも家から半径5キロ圏内が可動範囲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

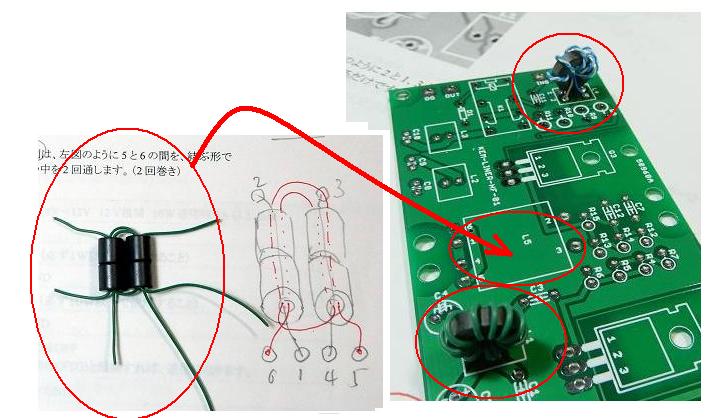

| 2020年9月7日(月)=リニアアンプキット組み立て。コイルから開始= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

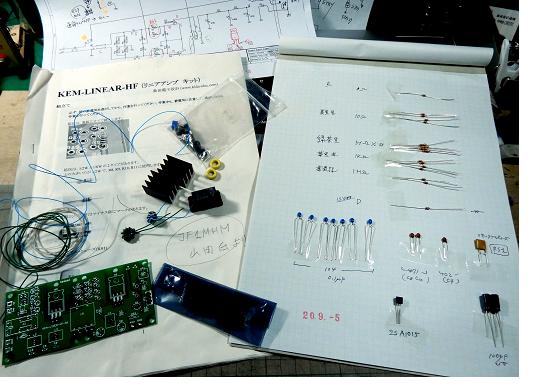

リニアアンプキット基板配線の前準備としてトロイダルコアやフェライトビーズに線を巻いてコイルを作り始め る。 LPFは2段なので黄色いコアが二つ。できれば3段にしたい。しかし基板上での配線追加はできるか? LPF部のコイルはとりあえず後にしてまず3個所のコイルを巻き、取りつけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月5日(土)=小さいリニアアンプ・キットの組み立て準備= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

リニアアンプキットに接続する送信部が出来たので、いよいよキットの組み立てに着手することにしました。説明書によれば、送信機からの入力を1W以上加えると、「壊れる」とあります。QRP送信機の電圧を下げて1W以下にすることを考えつつ、さらに説明書を研究。 ビニル袋にまとめて入っているC、Rその他のパーツを部品表と照らし合わせて確認後、各パーツを紙の上に分類してセロテープで貼り付けます。 抵抗はカラーコードで確認して分類。このキットをJF1MHM、山田氏から頂いた時、同時に昔の「ラジオの製作」の付録の抵抗カラーコード読み取り円板がついていたのは、ひょっとすると、、、この為だったのか?? と、ふと思ってしまいました。Hi!! もちろん、、このたびの抵抗分類にもカラーコード円板、そしてルーペを使いました。小さな抵抗の細い帯を判別するには、ルーペも欠かせなくなりました。 準備が整ったところで、ゆっくりと組み立てに取り組むことにします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年9月3日(木)=リニアアンプ用の小さな送信機の試作= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

貴田電子設計の5W<=(訂正:10Wでした)リニアアンプキットを作る前に、信号の元となる1W程度の送信機を製作しました。計画どおり7メガ用のCW機で、TRの3ステージ構成。ファイナルは幾つか交換してみましたが、現状では2SC1678で、50Ωダミーロードを付けて出力は1W。 実際はもう少しパワーが出るのかもしれませんが、LPFの所で幾分ダウンしているようです。吸収型周波数計に手を加えたRFレベル計で見るとLPFで高調波は完璧?にシャットダウンされているし、(・・・スペアナが欲しい・・・、)どのみちリニアアンプを繋ぐには、1Wの出力で十分なので、これで良いことに。 これでリニアアンプキット製作の下準備ができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年8月22日(土)=プレゼントされたリニアアンプキット= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

地域のアマチュア無線家の集いでは部品を頂いたりします。今年の正月にJF1MHM、山田氏から古い「模型とラジオ」誌、ボロボロになるまで使いこんでいただいた「ラジオの製作の付録の抵抗カラーコード読み取り円板」そして、貴田電子設計のHFリニアアンプキットをいただきました。 部品を整理していたら、そのリニアアンプキットが出てきました。説明書を読んでいるうちに、このアンプを使うために7メガのQRP送信機を作ってみようかな? という気持になり早速取り組みを開始しました。 手許の部品箱から部品(トランジスタ、水晶発振子、コイル)などの主要部品を探し始めました。回路は3ステージ、出力1Wをめざしたいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020年8月19日(火)=ウオーキングは夕空の雲を眺めながら= | |||||||||||||||||||||||||

|

|

日中の酷暑のへ熱気が地面から伝わってくる午後6時過ぎ、首に保冷剤をいれたタオルを巻き、マスクを付け、ウオーキングへ。8月に入ってからはさぼりがちながら、なんとか体を動かせなければということで、3キロ程度を歩くようにしています。 日没が近づくと空一面が赤く染まり、雲が鮮やかに輝く一瞬があります。 その雲をじっと見ていると、なにやら、形が見えて来ます。「ロールシャッハ」のテストではないけれど、どんな雲でも、自分が思った形に自然に見えてきてしまうのが不思議です。 この雲も遠い昔、家で飼っていた犬に見えてきてしまうのです。(2020年8月15日 午後6時35分撮影) | ||||||||||||||||||||||||

| 工作室に戻る | |||||||||||||||||||||||||

| 2020年8月18日(月)=学習用自作電鍵の接点接触不良を修正= | ||||||||||||||||

|

|

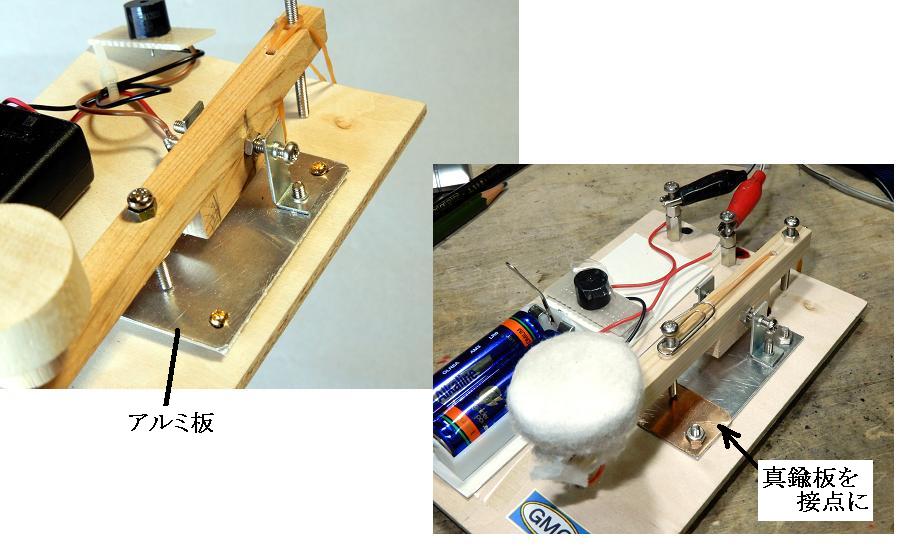

ベランダに出した3.5MHzの短縮アンテナ、普段はグラスファイバのポールを縮めて、使う時だけ伸ばしていたのですが、前回まで順調だったのが、運用前に念のためアナライザで調べると、SWRは∞で全く動作せず。 ???どうしたことかと給電部を見ると、カウンタポイズのアルミ線が給電部のネジ止めのところで白くなっている。雨が当たって腐食(錆び?)ている。サンドペーパで磨き、付け直すことで、元通りに復旧。 アルミと他の金属の接触部分は特に錆び易いのかも。 それで、思いついたのが、2月につくばのワークショップの時に作った「学習用自作電鍵」(CQ誌2020年3月号掲載)。 接点部分はアルミ板の上から鉄ネジでたたいているのですが、最近電子ブザー音がかすれ、ピーヒャララとなるのが気になっていた。そこで接点部に真鍮板を入れてみると、、、。 全くかすれ音が無くなりました。ブザーで練習する時も電信運用するときにも快適です。 | |||||||||||||||

| 工作室に戻る | ||||||||||||||||

| 2020年8月10日(月)= ベランダに3.5MHzのアンテナを立ててみた= | |||||||

|

|

なんだかいそがしくなって、ページの更新も一月に一回のペースになってしまった。やっと一段落ついたので、梅雨の間、部屋の中で実験していた3.5MHzの短縮ワイヤアンテナをグラスファイバーの伸縮ポールを使ってベランダに立ててみたところです。 昨日、夕方外気温が少し下がったところで設置。電信でのレポート交換の交信で一応は電波が輻射していることは確認したものの、当然ながら室内での測定値とかなりずれが出ている。 今朝からアースやカウンタポイズをつけたり引き回したり。昼過ぎ、熱中症になりそうなか気持になってきたので、中断。この時期、屋外作業は難しいです。 午後5時から作業再開。7時までの間にエレメント長を僅かに修正。カウンタポイズのアルミ線の引き回しを調整することで、調整完了。なんとか交信ができる状態になりましたが、まだ仮設置の状態です。 | ||||||

| 工作室に戻る | |||||||

| 2020年7月3日(金)= あれほど探していたアダプタが眼の前にあった= | ||||